恐竜はなぜ絶滅したのか? 中生代白亜紀末生物の大量絶滅が起こった。 陸上生物、海洋生物、飛行生物、この時期多くの生物が絶滅した。 最も劇的な絶滅

として広く知られているのは恐竜の絶滅だ。

この大量絶滅の原因のもっとも有力な説は隕石衝突説である。 約6500万年前、中生代白亜紀の終わりに衝突した巨大な隕石が地球環境に激変をもたら

し、環境に適応できなかった恐竜は絶滅したのである。 実際に隕石の衝突痕もユカタン半島に見つかっている。 しかし恐竜のように大繁栄を遂げた種が、た

だの一種類も残らず完全に絶滅してしまったのは何故なのだろうか。

恐竜はなぜ絶滅したのか? 中生代白亜紀末生物の大量絶滅が起こった。 陸上生物、海洋生物、飛行生物、この時期多くの生物が絶滅した。 最も劇的な絶滅

として広く知られているのは恐竜の絶滅だ。

この大量絶滅の原因のもっとも有力な説は隕石衝突説である。 約6500万年前、中生代白亜紀の終わりに衝突した巨大な隕石が地球環境に激変をもたら

し、環境に適応できなかった恐竜は絶滅したのである。 実際に隕石の衝突痕もユカタン半島に見つかっている。 しかし恐竜のように大繁栄を遂げた種が、た

だの一種類も残らず完全に絶滅してしまったのは何故なのだろうか。

第一章:恐竜の繁栄と衰退

恐竜が地上に出現したのは、今から約2億2500万年前、中生代3畳紀の中ごろの事である。

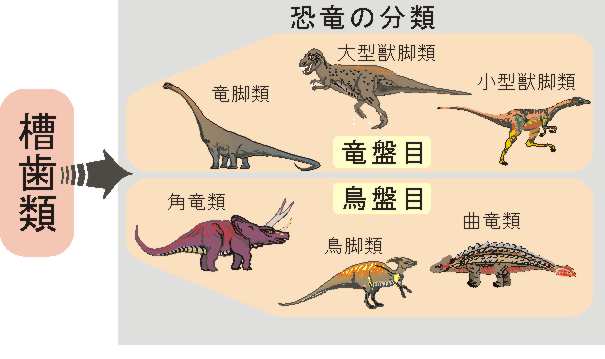

恐竜は、その骨盤の形で鳥盤目と竜盤目に大きく分類できるが、槽歯類の共通の祖先を持ち、最初に地上に現れた恐竜はイオラプターと呼ばれる2足歩行の恐

竜である。 古生代ジュラ紀に入りこの2足歩行の獣脚類の祖先から、巨大な体と長い首を持った竜脚類や後のティラノサウルスに代表される大型の肉食獣脚類

などが進化していった。 又、恐竜と共に海では魚竜、空では翼竜と爬虫類は大繁栄を遂げた。

ジュラ紀に最も繁栄したのは、ディプロドクスなどの巨大な竜脚類たちだ。

中生代白亜紀に入り、竜脚類の一部が衰退する一方、チラノサウルス、トリケラトプス、パラサウロロフス等の様々なタイプの恐竜に分化していった。

特に白亜紀後期の恐竜は、バラエティーにとんでおり大変にユニークな特徴を備えたものが数多く見られるが、それもそのはずで恐竜が地上に現れてから1億

年を遥かに超えているのである。 まさにこの時期恐竜は絶頂期を迎えていた。

しかし、この大繁栄を誇っていた恐竜は、今から6500万年前、突然のように絶滅してしまった。 この恐竜絶滅の原因には様々な説があるが、現在もっと

も有力な説は巨大隕石衝突説である。

以前から恐竜が絶滅した白亜紀最後の地層K-T境界層に地球上にはほとんど存在しないイリジウムが大量に含まれているため、この時期に巨大な隕石が衝突

して撒き上がった塵が世界中に降り積もったのではないかという仮説があった。 この巨大衝突を裏付けるようにメキシコのユカタン半島で衝突後と思われる巨

大なクレーターが発見された事により、隕石衝突による絶滅説は揺るぎのないものになった。

では隕石衝突が何故恐竜を絶滅に追いやったのだろうか。 簡単に言うと恐竜は巨大隕石衝突の結果起こった「核の冬」によって凍死してしまったのである。

核の冬とは、隕石衝突の結果大気圏上層部に撒き上げられた大量の塵が太陽の光線を遮り急激に気温が低下する事を言う。 最初にこの理論が出てきた時は、

核戦争の結果起こる地球規模の災害の研究からであった為、「核の冬」と言う名前がつけられたが、巨大隕石の衝突でも同様のことが起こるため「核の冬」の名

前がそのまま使用されている。

この核の冬と隕石衝突によってもたらされた巨大津波や火山噴火、大地震により、恐竜のパラダイスは終焉を迎えたとする説が巨大隕石衝突説である。

第二章:恐竜存在の異常性

絶滅した恐竜と絶滅しなかった生き物の最大の違いは何であろうか。 それはサイズである。

想像できるだろうか、全長52mもあるサイズモサウルスが地上を徘徊し、翼長12mもある自家用旅客機のような翼竜ケツァルコアトルスが空に羽ばたいて

いる世界を。

従来、爬虫類の一種である恐竜は体温を調節できない変温動物(冷血動物)で大変鈍重な生き物と言われてきた。 一昔前の恐竜の絵では、ディプロドクスな

どの竜脚類は必ず水に体を半分沈めた状態で描かれている。 このような巨大な生物が陸上で自分の体重をささえられたとはとても考えられなかったからだ。

この頃の巨大恐竜の代表選手は、アパトサウルス(ブロントサウルス)とディプロドクスだが、現在ではお世辞にも巨大恐竜とは言えない。

70年代後半から、80年代、90年代と次々に新しい発見が相次ぎ、恐竜のイメージは一新された。 次々に巨大恐竜が発見され、恐竜の大きさの記録は塗

り替えられていった。

1985年想像を絶する巨大恐竜、スーパーサウルスとウルトラサウルスが正式に記載された。 これらの恐竜は体長25mから40m以上もあり体重も80

トン以上と言う、とてつもない値が出ている。 与えらた名称から、発見者がついに史上最大の恐竜を発見したと考えたことは明らかだ。 しかし残念ながら上

には上がいた。

現在発見されているもっとも大きな種は、サイズモサウルスで体長52m、体重100トンを軽く超えると言われている。 非公式にはアンフィコエリアス、

体長60m、体重150〜300トンと言うとんでもない恐竜も報告されている。 ちなみに現在地上最大の動物であるアフリカ象は、体重約7トンほどであ

る。

最小の恐竜コンプソグナトスでも体長約60cm、大きめのニワトリぐらいの大きさはある。 実に小さな恐竜と思われるかもしれないが、現在の哺乳類、爬

虫類や鳥類に体長数センチのものが存在するのと比べて見てほしい。 最小の恐竜でさえ現在の基準より遥かに大きかった事になる。

第三章:恐竜絶滅の謎

1960年代後半頃から、恐竜は単なる爬虫類とは異なり鳥や哺乳類に近い恒温動物(温血動物)で、非常に活発に活動していたらしいことが次第に明らかに

なってきた。

アメリカの著名な古生物学者コルバート博士が、大きなワニと小さなワニの肛門に体温計を突っ込み一日の体温変化を測定したところ、大きなワニは小さな個

体に対して極めて夜間の体温の損失が少ないことを見出した。 能動的に体内のメカニズムで体温を調整する真の恒温性に対して、このような体温の維持法を慣

性恒温性という。

つまり現存のワニより遥かに大きかった大型の恐竜は、真の恒温性は無かったとしても確実に慣性恒温性により温血を保てる恒温動物だったといえるのであ

る。 現在では、活動的な小型恐竜の一部は、真の恒温性であったというされている。

恐竜絶滅の最大の原因とされる「核の冬」による気温の低下は、恐竜が変温動物あったとされていた頃は、なるほどなっとくのいく説であった。 しかし恐竜

が恒温動物であるとされる現在では、非常に疑問を抱かざるを得ない。 もちろん気温の低下に伴う食物の不足も考えられるが、食物の不足だけなら個体数を減

らすだけで、何も絶滅してしまう事はないと思われる。

しかも恐竜と違い変温動物である爬虫類のワニやトカゲなどは現在でも生き続けている。

体温調節ができず環境の温度に依存するワニやトカゲが環境変化を生き延び、体温を調節できる恒温動物であった恐竜が環境変化に適応できず絶滅したのだ。

矛盾しているとは思わないだろうか。

第四章:恐竜の特徴

言うまでも無くその巨大さが最大の特徴であるが他にも多くの特徴がある。

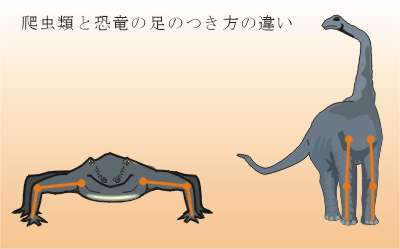

まず第一点に足のつき方である。 爬虫類では、足は体に対して水平に横に突き出しているのに対し、恐竜や哺乳類の足は体に対して垂直に下向きについてい

る。

又、恐竜の骨格は鳥類と多くの共通性があり、コンプソグナトス等は鳥とほとんど区別がつかないほどである。 事実以前コンプソグナトスとして登録されて

いた標本を再検討したところ羽毛の痕跡が見つかり、始祖鳥として登録しなおすと言う事件が起こっている。 あの巨大な肉食恐竜チラノサウルスも骨格は鳥に

非常に近い事がわかっている。

又、恐竜の骨格は鳥類と多くの共通性があり、コンプソグナトス等は鳥とほとんど区別がつかないほどである。 事実以前コンプソグナトスとして登録されて

いた標本を再検討したところ羽毛の痕跡が見つかり、始祖鳥として登録しなおすと言う事件が起こっている。 あの巨大な肉食恐竜チラノサウルスも骨格は鳥に

非常に近い事がわかっている。

又、中国でコンプソグナトスや始祖鳥と同様の頭を持った最古の鳥の化石が発見されている。 これらの事から、現在では鳥は爬虫類から進化したのではなく

恐竜から進化したとする説が有力である。

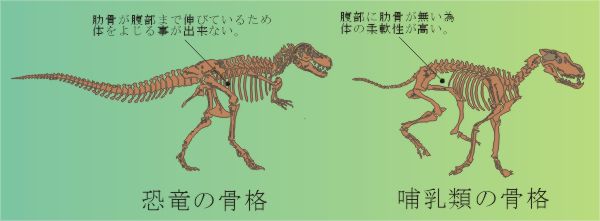

骨格は鳥に似ているが地上を徘徊していた恐竜の行動は、現在の哺乳類とかなり近いものであったらしい。 子育てや「わたり」、集団での狩の痕跡も発見さ

れている。 しかし恐竜は、哺乳類と違い肋骨がお腹の方まで伸びている為、横になって休憩する事は無く寝る時は鳥が卵を抱くようにその場にうずくまったと

思われる。 体をよじる事が出来ない巨大な恐竜が何かの原因でひっくり返った時は、起き上がるのには大変な労力を必要とした事だろう。

第五章:恐竜絶滅の真相

限りなく現在の哺乳類や鳥類に近い生活を送っていた恐竜は、いったい何故絶滅したのだろうか。 結論から先に述べよう恐竜たちは自分の重さに耐え切れな

くなり絶滅してしまったのだ。 そもそも重力がなぜ一定でなければいけないのだろうか。 重力が変化することだってありえるはずだ。 その重力が何かの理

由で白亜紀の終わりにかけて徐々に大きくなったと考えると多くのなぞが解けてくる。

まずこの時代の生物の巨大さの謎が一気に解決する。 そもそも恐竜が巨大に成れたのは重力が現在よりも小さかったせいだ。

ここで体の大きさが動物に与える影響を簡単に考えてみよう。 まったく相似形の2頭の恐竜の一方が2倍の大きさになったとしよう。 この恐竜の重量は体

の体積に比例する為、2の3乗倍つまり8倍になる。 それではこの重量を支える筋力はどうなるだろう。

筋力を生み出す筋肉とは細い筋繊維の集まりでそれぞれの筋繊維が独立して力を発生している。 したがって筋肉が発生することの出来る力は筋繊維の数=筋

肉の断面積にほぼ比例する。 一方、筋肉の長さが変わると収縮のストロークが変わり仕事量は変化するが、筋繊維の本数は変わらない為、筋肉が発生すること

の出来る力は変わらない。 したがって、筋力は2の2乗倍つまり4倍になる。

体重は、サイズの3乗に比例して大きくなるのに対して筋力は2乗に比例してしか、大きくならないのである。

まったく同じ事が骨の強度についても言える。 骨の強度も、その断面積に比例して大きくなる為、サイズの2乗に比例してしか増えない。

この事が、大型の動物が小型の動物より動きが緩慢な理由である。

それでは、アフリカ象の何倍もの大きさを持つ恐竜は果たして自分の体重を支え活動する事が出来たのだろうか?

ここでは、テッド・ホールデン氏のアイデアをベースに検証してみよう。 まず現存する動物は、一体どれだけの重量を支える事が出来るのだろうか。 野生

動物では測定が不可能なので人間で考えてみよう。 現在重量挙げの世界記録はロシアのチェメルキンで260kgである。 恐竜は4本足なので、4本足チェ

メルキンが存在したとしてすべて2倍で考えてみよう。 すると、体重330kgの4本足チェメルキンが持ち上げる事の出来る重量は、体重とバーベルを合わ

せて850kgになる。

この値は重量挙げのトレーニングを限界まで積み重ねた結果なので、筋力の限界にかなり近い値と思われる。

それでは、以前から重量級の恐竜として知られているブラキオサウルスにこの値を当てはめてみよう。 ここでは、ブラキオサウルスの重量をアレクサンダー

の計算に基づく46、6トンで計算してみよう。 この値は、ブラキオサウルスの重量の計算値としては最軽量のほうに属する。

さて体重330kgの4本足チェメルキンが体重46、6トンまで拡大したとすると体重は141倍になった事になる。 体の大きさは141倍の3√なので

約5、2倍になった事になる。 すると筋力は5、22で約27倍に事になる。 彼の筋力は850kgの重量を持ち上げる事が出来る為、27倍になると約

23トンの重量を持ち上げる事が出来る。

しかし、ここで大きな矛盾が出てくるのである、巨大4本足チェメルキンはすでに体重が46、6トンもあるのでこの筋力では、自分すら支える事が出来ない

のである。 おまけに巨大化した彼の骨の強度は27倍にしか増加していないのに対して体重は141倍に増加しているのである。

もちろん、腕でバーベルを持ち上げる重量挙げと比べ、からだ全体の重さが増える方が遥かに重いものを支える事が出来るだろうが、たとえ2倍の重量が支え

られるとしても46トンで体重以下である。

現在では決して重い方とは思われていないブラキオサウルスでさえこのような状態なのだ、体重100トン以上と推定されるサイズモサウルスやアルゼンチノ

サウルスなど、現在の重力では、存在できるはずも無いのである。

では、恐竜とは異なるが、同じ時代の空中の爬虫類翼竜ではどうなのだろう。 ここで、再び完全に相似形の2種類の翼竜で考えてみよう。 ここでも先ほど

の2乗、3乗の法則が当てはまる為、一方が2倍の大きさになると体重は8倍になるのに対し翼面積は4倍にしかならない。 有翼のものが飛行する為には、動

物であれ飛行機であれ、翼の生み出す揚力が必要である。 揚力は翼の形状、面積、飛行速度に依存する。 つまり飛び立つ物の形状や重さにより、それぞれ飛

び立つ為の最小速度が存在することになる。

飛行の為に必要な最小速度Vminは、翼面積をA、重さをWとするとVmin=((W/A)/定数)0.5 W/Aは翼面荷量と呼ばれる。 ここで言

う定数とは、翼の形状により決定されるが、優れた設計の翼でおおむね0.9kg/m3である。

定数が0.9kg/m3だとVmin=(1.1×翼面荷量)0.5の式が成り立つ。

この式より、体の大きさが2倍になると最小飛行速度は約1.4倍になることがわかる。 つまり体が大きくなるほど飛び立つ為の速度が上がることにな

る。

現在、飛行する鳥としては最大級のアホウドリの翼面荷量は、150N/m2で最小飛行速度は約13m/S、時速47キロメーテルになる。

よってアホウドリが飛び立つ為には、風上に向かって全力で滑走を行い翼にあたる風の速度をこれ以上に上げて、見るからに重そうに飛び立つのである。 し

たがってこれぐらいの速度が、動物が飛び立てる限界に近いと思われる。

それでは、ケツァルコアトルス・ノースロピとして知られる翼竜に当てはめて計算してみよう。 翼竜は、骨の内部に大きな空洞がある非常に特殊な構造で、

大きさの割には体重が軽いと言われている為、鳥と翼竜を単純に2乗、3乗の法則に当てはめる事は出来ない。

ケツァルコアトルスの翼開長は約12m、体重は異常に軽く90kg以下と見積もられている。

体重を90kgとしローヤルティレル博物館のイラストを元に算出した結果、翼面積は約4.3m2で翼面荷量は209

N/m2になる。 したがって飛行最小速度は15m/S、実に時速54.6キロメートルにもなる。 どう考えても、翼開長12mの華奢な翼竜がこのような速度で滑走したと

は考えられない。 たとえ風の力を借りたとしても、太平洋の強い風を受けて飛び立つアホウドリと違い、内陸部に生息したケツァルコアトルスはよほどの強風

の時でないと飛び立てない。 さらにアホウドリは助走の時、翼をはばたかせスピードを稼ぎ出しているが、骨がすかすかで12mもある翼竜が翼を羽ばたかせ

たとは到底考えられない。

飛行最小速度が時速54.6キロメートルと言う事は、着陸する時もこれ以下にスピードを落とす事が出来ないと言う事である。 これ以下にスピードを落と

すと着陸前に墜落してしまう為である。 たとえ100歩譲って飛び立てたとしても、翼竜の華奢な体はこのような速度での着陸には耐えられない。

このように恐竜や翼竜の存在自体が1Gの環境下では不可能なのだ。 その証拠に恐竜が絶滅して6500万年も経つのに恐竜たちがいなくなって出来たニッ

チを埋める巨大な生物は登場していない。 生物界ではある「種」が絶滅すると必ずそこにできたニッチを埋め合わせする「種」が現れることは常識として広く

知られている。 この事は、何も地上に限った事ではない空中でも同じ事が言える。 巨大な翼竜が絶滅して出来たニッチは埋められていない。 ここで、間違

いの無いようにはっきりしておきたいが、翼竜や魚竜は恐竜とはまったく別の種に属す。

偶然にも? 恐竜、翼竜、魚竜と言う3種類のまったく種の異なる巨大な生物群が当時存在していたのだ。 陸上の恐竜だけならまだしも、陸、海、空の3種

類の異なる生態系で巨大な生物が生息し、同時に絶滅し、そのニッチを埋め合わせする生物群は浮力のため重力の影響を受けにくい海中を除いて現れていないの

である。

第六章:アンモナイトと珊瑚

6500万年前に絶滅したのは恐竜だけではない、多くの種が大量に絶滅している。

今度は海洋生物に目を向けてみよう。 海中でも多くの生物が絶滅しているが当時、魚竜と共にもっとも繁栄したアンモナイトもこの時期に絶滅しいる。

当然のようにアンモナイトの絶滅も隕石衝突による環境の激変で説明されているが、ここに大変な矛盾が存在する事は、多くの研究者が見とめるところであ

る。 それは珊瑚の存在である。 現在、環境破壊の結果珊瑚礁が急速に破壊されてきている事からもわかるように、珊瑚はもっとも環境の変化に弱い生物とし

て知られている。 ところが6500万年前、アンモナイトが絶滅するような環境大激変が起こったにもかかわらず珊瑚にはほとんど影響を与えた様子は見られ

ないのである。

ところが、アンモナイトには、絶滅する遥か以前から異常が発生している。 白亜紀後期、異常巻きアンモナイトが次々と出現し、この異常巻きアンモナイト

が絶滅の原因に何らかの形で関係するのではないかと思われていた。

これも、急速な重力の増加が、アンモナイトの発育に大きな影響を与えた結果であり、異常巻きアンモナイトが次々と現れたと考えればまったく自然である。

一方、珊瑚は、珊瑚虫と呼ばれる微細な生物が作り出した一種の集合住宅のようなものである為、全体としては非常に丈夫で十分に重力の変化に耐えうる。

又、巨大な珊瑚礁を作り出す珊瑚虫も微細な生物である為、重力の変化はほとんど受けなかったのである。

第七章:何が運命を分けたか

6500万年前に環境の激変があった事だけは間違いがない。 環境の激変、主に重量の増加によって恐竜に限らずある程度の大きさの生き物はすべて自分の

重さに耐え切れなくなり絶滅したのだ。 当時恐竜の足元を這い回っていたネズミほどの大きさしかない哺乳類は、体重変化の影響が少なかったため絶滅を逃れ

たのである。

しかし、ワニなどの爬虫類の一部は当時から巨大だったことがわかっている。 ではなぜワニなどの巨大な爬虫類は生き残れたのだろう。

現存する爬虫類と恐竜の違いを考えれば答えは出てくる。 足のつき方である。 爬虫類では、足は体に対して水平に横に突き出している、したがって爬虫類

が移動するときは体重をお腹で支えながら移動出来るのに対して、恐竜や哺乳類では足にすべての体重がかかってくる。 もちろん足で体重を支え移動するほう

がお腹を引きずるよりはるかに早く移動できるのだから、より進化していると言えるのだが、急激な体重の変化にはこのことが仇となった。 もともとお腹を引

きずり移動していた巨大なワニなどの爬虫類は体全体で体重を支える事が出来たのに対して、恐竜は体の構造上、足ですべての体重を支える以外になかった。

さらに肋骨がお腹の方まで伸びている事により横になって休む事が出来なかった事も不利に働いた。 恐らく一度ひっくり返った恐竜はもう2度と起き上がる

ことすら出来なかったであろう。

さらに肋骨がお腹の方まで伸びている事により横になって休む事が出来なかった事も不利に働いた。 恐らく一度ひっくり返った恐竜はもう2度と起き上がる

ことすら出来なかったであろう。

こうして、より進化していた恐竜たちが絶滅したのに対して多くの爬虫類が生き残れたのである。

しかしすべての恐竜が完全に絶滅してしまったかと言うとそうではない。 白亜紀の終わり、すでに鳥として進化した恐竜の一部は、小型化と軽量化に向けて

体を作り変えたおかげで、重力変化の影響に辛うじて打ち勝つことができたのである。 重力が変化しなければ10mほどもある鳥が空を飛び回っていたかもし

れない。

第八章:白亜紀の謎

最近恐竜隕石絶滅説に対する反論に恐竜は白亜紀の終わりに突然絶滅したのではない事が指摘されている。 モンタナ州立大学のジョン・ホーナー博士による

と、今から7500万年前の白亜紀に絶頂期を迎えた恐竜は、その100万年後の7400万年ほど前から種のレベルで急速に数を減らしつつあったことがあげ

られている。 このことは隕石衝突説ではどうしても説明できない、恐竜を絶滅に追いやった原因が他にあるはずだ。

これも重力が白亜紀の終わりにかけて急速に増加しつつあったとすると説明がつく、恐竜は隕石により突然絶滅したのではなかったのである。

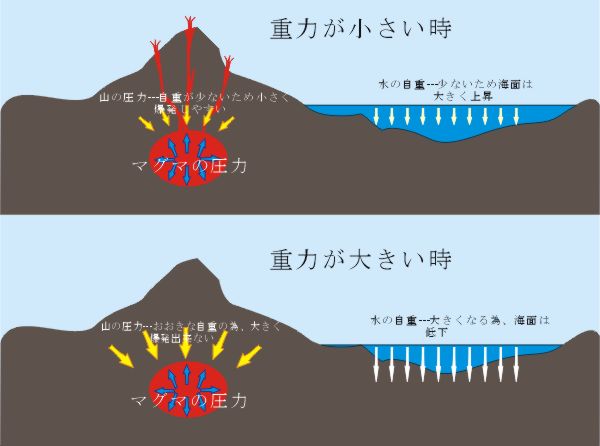

恐竜が絶頂期を迎えた白亜紀は、異常に活発な火山活動と異常な海面の上昇で知られている。 当時の海面は現在よりも300mも高かった。 確かに白亜紀

は非常に温暖で極地の氷もすべて溶けていた。 しかし、たとえ極地の氷がすべて溶けたとしても、海面の上昇はせいぜい数十メートル単位で決して300mも

上昇する事は考えられない。 ではこの水はいったい何処に行ってしまったのだろうか? 何処にも行ってはいない! 重力の上昇に伴い水の重さも上昇した

為、短に自重で海面が下がっただけなのだ。

又、火山活動が活発だったのも当然地上からの圧力が低かった事で説明がつく。

巨大なメタセコイアのような針葉樹の大森林が地上を覆ったのも、火山活動が活発で地殻が大きく動いたのも海面が高かったのもすべて重力が小さかったから

だ。

しかし、巨大隕石が、恐竜が絶滅した時期と同じ6500万年前に地球に衝突したこともまた事実である。 偶然であろうか。

第九章:重力変化のメカニズム

そもそも重力の変化などと言う大異変は、どのようなメカニズムで起こったのだろうか。

原因としては、3つの可能性が考えられる。 第一の可能性は物理法則である万有引力定数自体が変化した可能性である。 1938年イギリスの物理学

者P.ディラックは「宇宙の新しい基礎」と言う論文の中で万有引力定数が減少しているとの考えを示し学会に衝撃を与えた。

彼の説によると電気力/万有引力=宇宙の年齢となる。 よって宇宙の年齢が増せば万有引力はどんどん小さくなっていく事になる。 しかし、P.ディラッ

クの説は実証されていない上、実証されたとしても万有引力が急激に変化した事の説明は出来ない。 さらに万有引力が変化すると惑星や恒星、しいては宇宙全

体の運動にまで影響があるため恐竜の絶滅ぐらいの事ではすまないだろう。

第二の可能性は、地球の質量が大きくなった為に作用する万有引力が大きくなった場合である。 地球の質量が増える為には地球外から質量が供給される以外

には考えられない。

白亜紀末想像以上に大量の隕石が降り注ぎ地球が大きくなったと言う説もあるが、これも地質学上の歴史記録である地球の地層を見る限り、白亜紀末に突然地

球が大きくなったなどと言う事は記録されていない。

もっとも白亜紀末に地球に衝突したものが、隕石ではなくミニブラックホールで、地球の重力に捕獲されたミニブラックホールは地球中心で今でも鎮座してい

ると言うのも魅力的な考えではあるのだが。 そのような事が実際に起こりえるのかメカニズムが不明な上、やはり地球に与える影響は恐竜の絶滅如きではすま

ないだろう。

したがってここではもう1つの可能性、万有引力定数は変化しないが重力を打ち消す第3の力が働いた場合を考えてみよう。 重力と言うと常に一定で変化し

ない物のように感じるが、回転する物体には遠心力が働いている事を忘れてはならない。 回転ジェットコースターで逆さまになっても落下しないのは、遠心力

の力が地球の引力よりも大きくなっているからである。 遠心力と万有引力は物理学上は区別できず、地球上の物に働く重力とは地球との間に作用する万有引力

と地球の自転に伴う遠心力のベクトル和であらわされる事になる。 よって地球の自転速度が変化すれば当然重力は変化するのである。

質量mの物体に作用する遠心力の大きさは、質量(m)×中心からの距離(r)×回転角速度(Ω)の2乗である。 したがって現在の赤道上にある1kgの

物体に働く遠心力は、質量:1kg×地球の赤道半径:6378140m×地球の自転角速度の2乗:5.3110×10-9rad/s=0.0339Nであ

る。 つまり質量の1/289となりほとんど無視できる事になる。

では地球の自転速度が5倍になるとどうだろう、1×6378140×1.329310-7=0.8478Nで質量の1/11.5となり重量は1割弱軽く

なる。 自転速度が10倍になると1×6378140×5.317310-7=3.391Nで質量の1/2.9となり重量は約2/3になる。 さらに自転

速度が15倍になると1×6378140×1.196410-6=7.631Nとなり重量は約1/4になる。 自転速度が17倍で地球の引力は完全に打ち

消される事になる。

想像以上に遠心力が重力に与える影響の大きい事が理解していただけただろう。

そう! 恐竜の生きた時代、地球は今よりもずっと早く自転していたのだ。 事実、地球の誕生直後は現在よりもずっと早く自転していたと思われている。

月誕生の仮説の1つ親子説では、地球の遠心力が強すぎた為に地球の一部が飛び出し月になったとされている。

地球の引力が遠心力に打ち消され重力が小さくなっていたとすると、当然高緯度地方に行くに従い回転中心からの距離が短くなるため、遠心力は小さくなり重

力は大きくなる。

現在では極地方からも恐竜の発見が相次いでいるが、いずれも比較的小型の恐竜ばかりである。 当時、極地方に属していたオーストラリアの恐竜の谷から

は、大型の肉食恐竜として知られるアロサウルスの仲間が発見されているが、なぜかここから発見されたアロサウルスは2m前後とすべて小型なのである。 今

までこの理由はわかっていなかったが、極地方の重力が低緯度地方に比べ遥かに大きかったとすると見事に説明できる。

第十章:月

それでは、地球の自転は何故、急に遅くなってしまったのだろうか。 地球自体が何の力も受けずに独りでに自転が遅くなったとは考えられない。

もっとも考えやすいのは大きな質量を持った他の天体が地球に接近し、自転にブレーキをかけたと言う事だ。 実は太陽系には、未知の天体が侵入してきて大

カタストロフィーを引き起こした記録がいたるところに見られる。

太陽系の一番外側を回る惑星冥王星から順に見ていこう。 冥王星の公転軌道は大きな楕円を描いており、その軌道面は17度も傾いた異常な軌道である。 自

転軸もほぼ横倒しに近い状態から、他の太陽系の惑星とは別の起源と思われている。 1つ内側の惑星である海王星は、トリトンと呼ばれる特異な衛星を備えて

いる。 この衛星の何処が特異かと言うと、太陽系の他の衛星はすべて同じ方向に惑星の周りを公転しているのに対し、トリトンだけが逆効しているのである。

冥王星と海王星の衛星トリトンは、様々な部分で似た特徴があるため、太陽系の辺境の何処か別の場所で誕生した天体が、あるとき太陽系内に進入してきて、

冥王星はそのまま惑星に、トリトンは海王星の重力に囚われそのまま海王星の衛星になったのではないかと思われている。

さらに1つ内側の惑星である天王星には、明確な惑星大衝突の痕跡が残されている。 天王星は冥王星と違い、明らかに太陽系に属する惑星であるにもかかわ

らず、他の惑星と違い自転軸は98度傾き(ほぼ横倒し)、衛星もこの傾いた自転軸に沿って公転している。 又、磁軸は自転軸からさらに60度も傾いて、軸

は中心から30度も離れたところを通っている。

現在これらは、太陽系内に進入してきた未知の天体との大衝突の痕以外には考えられないとされている。 この大衝突を物語るように天王星の衛星ミランダか

らは、巨大な引っ掻き痕のような地形が発見されている。

このように太陽系内には明確に未知の天体が進入して来た痕跡が残されているのである。

白亜紀の終わり地球の自転に急ブレーキをかけたのは、このような天体の1つと考えられる。 もしかしたら同じ天体が天王星を突き飛ばし、ミランダを引っ

掻き、地球の自転に急ブレーキをかけたのかもしれない。

それではこの未知の天体は、何処に言ってしまったのだろうか? 太陽系のかなたに消え去ったのだろうか? とんでもない!犯人はすぐそこにいて今でも世

界中の夜をロマンティックに照らしている。

そう!地球の衛星である月こそその正体だ。 月は、地球本体との大きさの比率が異常に大きな衛星であることが知られていて月の起源に関しては太陽系最大

の謎のひとつになっている。 現在、月の起源については様々な説があるが、太陽系の外側からやってきた天体が地球の引力に囚われたとする「他人説」も有力

な説の1つとしてあげられている。

又、地球・月系の角運動量(地球の自転と月の公転を合わせた回転)は太陽系のほかの惑星よりも高い事が知られているが、月が地球の軌道に乗った時、地球

の早かった回転エネルギーを取り込んだ結果である。 月が地球の軌道に乗った時、その回りには多くの小天体を従えていたはずである。 それらの小天体は、

次々に地球に落下してきた事だろう、その中でも最大規模の隕石が白亜紀末に地球に衝突したのである。

事実最近インドからもシヴァと名づけられた長径600kmにも及ぶ6500万年前に形成された衝突クレータが発見され、白亜紀の終わりに地球に衝突した

隕石は1つではなく複数であったことが判明している。 このシヴァを形成した隕石は直径約40kmと推定されユカタン半島よりはるかに大きな衝突だった事

が確認された。 このような複数の巨大な隕石が同じ時期に偶然衝突する可能性は限りなくゼロに近い為、月の捕獲のような太陽系規模の大惨事以外には考えら

れない。

急激な重力の変化で絶滅に向かって種を減らしつつあった恐竜に、隕石衝突はとどめを刺したのである。

以上重力が変化した理由をもっとも可能性がある自転速度の低下で説明したが、最近NASAの惑星探査機パイオニア10号11号のデータを解析していた科

学者から衝撃的な報告がなされた。 太陽系のかなたに向かって遠ざかりつつあった、これらの探査機にブレーキがかかりつつあると言うのだ。 様々な可能性

を検討した結果、何らかの未知の力が働いているとしか考えられないらしい。 この現象が確認されれば重力理論自体を見なおす必要が出てくるかもしれないの

である。 その場合、重力定数の変化と言う可能性もにわかに現実味を帯びてくる。

以上重力が変化した理由をもっとも可能性がある自転速度の低下で説明したが、最近NASAの惑星探査機パイオニア10号11号のデータを解析していた科

学者から衝撃的な報告がなされた。 太陽系のかなたに向かって遠ざかりつつあった、これらの探査機にブレーキがかかりつつあると言うのだ。 様々な可能性

を検討した結果、何らかの未知の力が働いているとしか考えられないらしい。 この現象が確認されれば重力理論自体を見なおす必要が出てくるかもしれないの

である。 その場合、重力定数の変化と言う可能性もにわかに現実味を帯びてくる。

いずれにせよ1Gの現在の世界では常識的に考えて恐竜のような巨大生物の存在は想像できないし、ありえないということだ。 恐竜学者ですら巨大な竜脚類が

地上を歩いていたとは信じられないため、長い間沼地で水に浸かった姿を想像してきたのである。

旅客機ほどもある翼竜がバタバタと空で羽ばたきゴジラのような生物が地上を徘徊する世界が想像できますか?

教育社 ニュートン 1990年5月号・1990年9月号・1991年10月号・1992年7月号・1993年3月号・1993年6月号・1993年7月

号・1994年6月号・1994年7月号・1995年4月号・1997年4月号・1998年8月号

他人書館 恐竜の私生活 福田芳生著

学習研究社 ムー 1999年12月号

誠文堂新光社 天文年鑑 1999年版

他人書館 恐竜の力学 R.M.アレクサンダー著

南江堂 ME技術の基礎知識 日本エム・イー学会監修

菜根出版 入門医用工学 島津秀昭著

New Carthago City